ご寄付のお願い CROWDFUNDING

国産染料植物復興プロジェクト

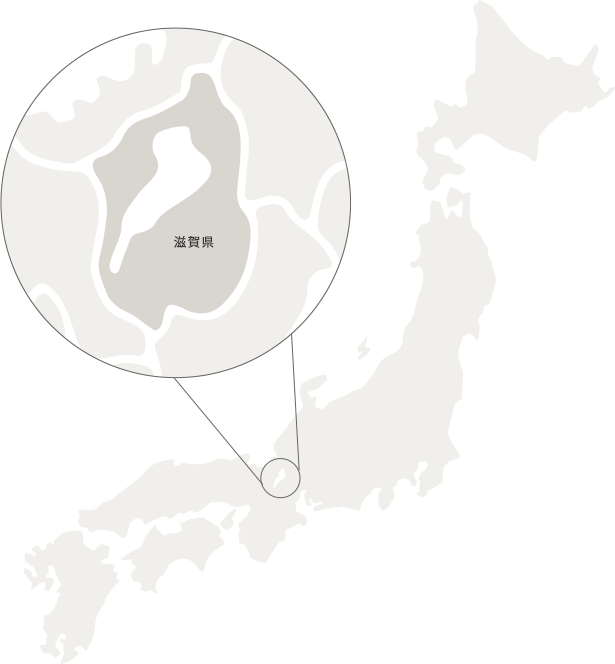

まずは、滋賀県。

日本の伝統工芸である草木染め。

美しい色合いと自然素材を活かした技法は、私たちの文化と暮らしに深く根ざしてきました。しかし、今、染色材料である「国産の植物染料」が大きな危機に直面しています。

滋賀県は、歴史的にも草木染めの重要な地域として知られています。蒲生で育まれた日本茜、紫根、そして伊吹の苅安など多くの染料植物が栽培され、染色文化を支えてきました。近年ではこれらの植物の栽培が減少し、後継者不足や環境変化による影響で、国産材料の供給がますます困難になっています。

大切な文化と自然の恵みを未来へ引き継ぐため、私たちは滋賀県での染料植物の復興プロジェクトを立ち上げました。

色を育てる、想いを継ぐ。

私たちが活動する地域では、熱意を持った地元の方々が、手間ひまをかけて藍や紫根を育ててくださっています。

それぞれの植物に最適な土づくりや栽培方法を追求し、丁寧に育てられた草木は、非常に質の高い染料となり、深みのある美しい色を生み出しています。

この挑戦を実現し継続するためには、皆さまのご支援が必要です。

伝統を守り、新しい世代へ繋ぐこの取り組みに、どうかご協力ください。

第一段目標金額は達成いたしました。ご協力誠にありがとうございました。

引き続きわたくし達の活動は続いてまいります。継続、維持、更なる発展を目指し、ご支援いただける場合は、お問い合わせより必要事項を記入いただき、送信ください。振込先をご案内をさせていただきます。

皆さまのご支援を心よりお待ちしております。

支援目的をご要望くださればそちらで大切に使わせていただきます。

15000,000

円

30

人

琵琶湖一周

色の旅プロジェクト

PROJECT

1

滋賀県下に染料の産地「点」を数か所作り、色の旅をする人の流れ「線」でつなぐ。

2

滋賀県、数か所に染料産地を改めてつくり、染色ツアー「色の旅」を設定し、古の染色体験から、体験者に日本伝統文化への興味、郷愁を呼び起こす。

3

草木染めに欠かせない植物染料の国産材料不足を懸念していることから、材料国滋賀県が必要不可欠な存在となり、より注目を集める。

4

作家や職人の高齢化、後継者不足を止めるために、継承に必要な、ヒトと物の流れをつくる。

国籍別訪日外国人延べ宿泊数(2023年)

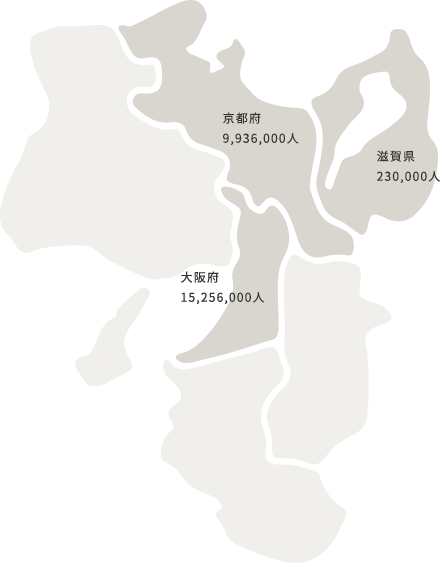

京都府との連携を図り、

滋賀県へ流入させる。

滋賀県は、琵琶湖を中心に広がる美しい自然と、ゆったりとした暮らしを楽しめる魅力的な地域です。

しかし、その豊かな魅力にもかかわらず、「通過点」として見られることが多く、県外からの流入が少ないことが地域活性化の大きな課題となっています。

滋賀県は、京都市中心部から電車でわずか30分という抜群の利便性を誇り、大都市からのアクセスの良さと豊かな自然環境を同時に楽しめる、理想的なロケーションに位置します。この可能性を最大限に活かすため、滋賀県と京都府の活動を連携させ、県境を越えた「つながり」を生み出し地域の活性化を目指しています。

琵琶湖一周

色の旅イメージ

IMAGE

このプロジェクトは、琵琶湖をぐるりと囲むように各地の染料植物の産地をめぐり、その土地ならではの「色」と出会う旅—“琵琶湖一周色の旅”として構想しています。湖の周りに広がる風土や気候はそれぞれに異なり、そこに根づく植物や文化もまた多様です。

今後は、この旅路に参加してくださる染料植物の産地を増やし、より多彩で奥行きのある「色の地図」を描いていく予定です。色を通して地域の魅力を再発見し、人と自然が織りなすストーリーを、より多くの方に届けていきたいと考えています。

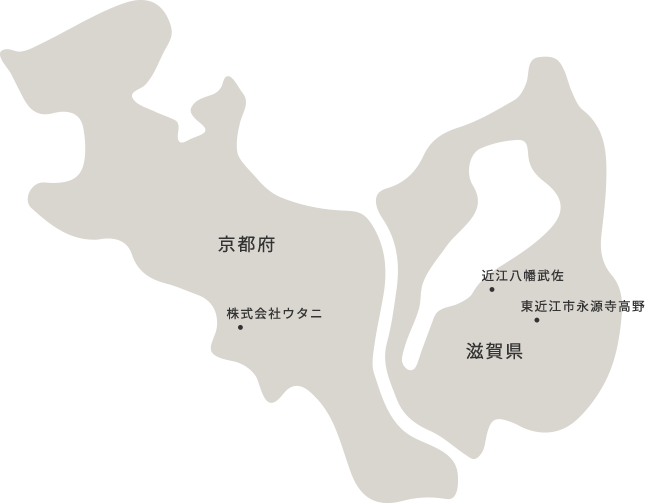

京都 株式会社ウタニ

京都駅から徒歩約8分の距離に位置する株式会社ウタニは、2025年に店舗改装リニューアルOPENしました。店内では、生地や染料の購入はもちろん、草木染ワークショップも開催しています(要予約)

志村の染で育った染料植物の材料販売の出口として、琵琶湖一周の「色の旅」ツアーの入り口として機能します。

2020年にはお家で手軽に楽しめる染色キット『植色物語』を共同開発し、草木染をより身近に楽しむための新しい手法を提案しています。2023年より、東近江産の貴重な『紫根』の販売も開始しました。

地元の素材を生かした染色文化を広めるとともに、地域とのつながりを大切にしています。

近江八幡市武佐

志村ふくみの生家があり、作家志村ふくみの出発点である武佐に、藍の専門機関である『紺屋』(こうや)を設立しました。

藍の栽培は3年目を迎え、藍建て(藍色の抽出)を開始しました。将来的には武佐藍として全国的な『藍の聖地』を目指して活動しています。今年101歳を迎えた志村ふくみ。近江八幡武佐が注目されることを願い活動しています。

現在、甲賀市信楽焼き丸由製陶と藍甕共同開発中です。

東近江市永源寺高野

奈良飛鳥時代より貴重な染料として、紫色が染まる植物染料の紫根。紫根とはムラサキ草の根のことで、かつてはその効能からボラギノールの成分として知られています。永源寺高野では、栽培が特に難しいと言われている紫根栽培に成功しました。

古には、紫根は滋賀県蒲生野に生息していたと言われ、永源寺高野はその上流にあたり、土地条件が合致したようです。

畑での栽培を中心に、活動拠点として『游紫庵』(ゆうしあん)を構え、蔵を機場に、土間を染め場に、居間を食事や会話が楽しめる場になど、地域の方々と協力し活動しています。居心地の良い空間づくりを目指します。

現在の状況と

必要な経費

STATUS & COST

紺屋『武佐藍』

現状

藍甕3甕で藍を建て染めを開始ています。藍を栽培し蒅作りにも挑戦しています。来春には、いよいよ『紺屋』としてOpenする予定です!!!

必要経費

必要藍甕数 3甕

蒅の安定生産までの蒅購入費 70万円

畑の整備30万円

『游紫庵』永源寺ムラサキ

現状

おかげさまで『游紫庵』が完成いたしました。土間はシンクを設置し染めができる空間に、蔵には畳を敷き機織りスペースに、居間は食事や会話が楽しめる場となりました。引き続きより居心地の良い場を目指し日々、改装しています。

必要経費

コミュニティスペース

・井戸再生 50万円

・2階天井修繕 100万円